テレワークの普及やオンライン会議の増加に伴い、聞こえやすいヘッドセットの重要性がますます高まっています。しかし、市場には数多くの製品が存在し、どれを選べば良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

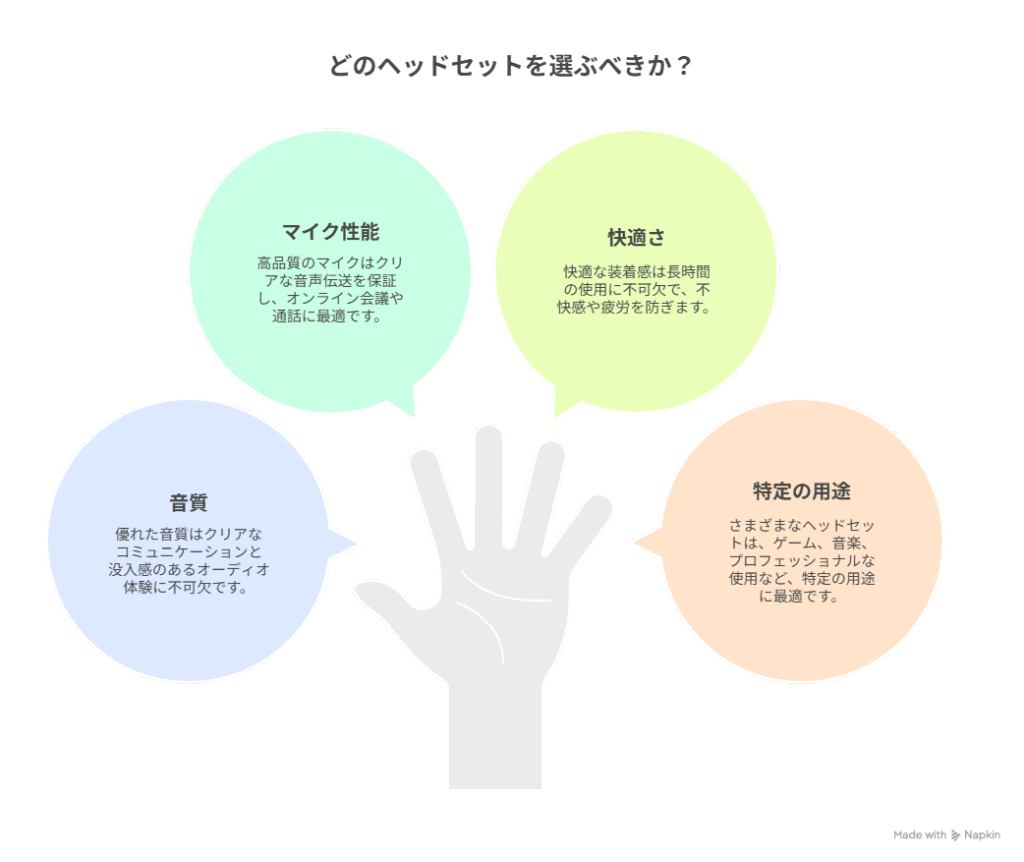

本ガイドでは、ヘッドセット選びで失敗しないための基本知識から、用途別の選び方、おすすめ製品まで、聞こえやすいヘッドセットに関するあらゆる情報を網羅的にご紹介します。音質やマイク性能、装着感など、実際の使用感に基づいた実用的なアドバイスをお届けし、あなたにとって最適なヘッドセット選びをサポートします。

聞こえやすいヘッドセットとは?基本的な仕組みと重要性

聞こえやすいヘッドセットの定義と特徴

聞こえやすいヘッドセットとは、クリアで歪みの少ない音声を再生し、相手の声を明瞭に聞き取れる音響性能を持った製品を指します。単純に音量が大きいだけではなく、周波数特性が優れており、人の声に重要な中音域(500Hz~4kHz)を正確に再現できることが重要です。

特に重要なのは、音声の明瞭度を表すSNR(Signal-to-Noise Ratio:信号対雑音比)という指標です。この値が高いほど、ノイズに対して音声信号がクリアに聞こえます。一般的に、60dB以上のSNRを持つヘッドセットが推奨されています。

また、聞こえやすさを実現するためには、適切なドライバーユニットのサイズと材質も重要な要素となります。一般的に30mm~50mmのダイナミック型ドライバーが、バランスの良い音質を提供します。

ヘッドセットの基本構造と音響メカニズム

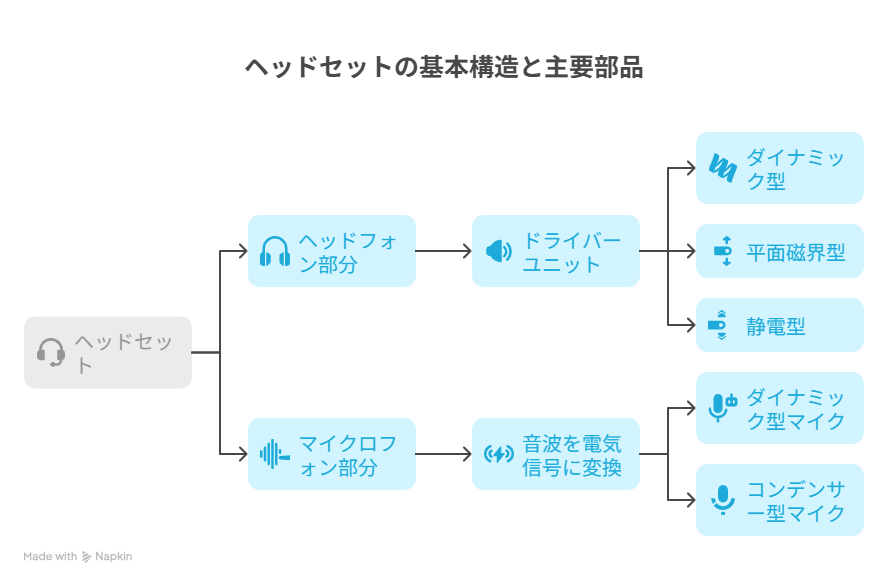

ヘッドセットの基本構造は、音声を再生するヘッドフォン部分と、音声を収音するマイクロフォン部分から構成されます。ヘッドフォン部分では、電気信号を音響信号に変換するドライバーユニットが核となる部品です。

ドライバーユニットには主に3つのタイプがあります。最も一般的なダイナミック型は、磁界の中でコイルが振動することで音を発生させます。平面磁界型(プレーナーマグネティック型)は、薄い振動膜全体を均等に駆動することで、より正確な音再現が可能です。静電型(コンデンサー型)は、静電気力を利用して振動膜を駆動し、極めて高い音質を実現します。

マイクロフォン部分では、音波を電気信号に変換する仕組みが重要です。一般的なダイナミック型マイクは耐久性に優れ、コンデンサー型マイクは感度が高く細かな音まで拾うことができます。

聞こえやすさに影響する主要因子

聞こえやすさに影響する要因は多岐にわたりますが、特に重要な要素をまとめると以下の通りです:

| 要因 | 説明 | 推奨値・特徴 |

|---|---|---|

| 周波数応答 | 再生可能な音域の範囲 | 20Hz-20kHz(人間の可聴域をカバー) |

| インピーダンス | 電気抵抗値 | 32Ω~300Ω(接続機器との適合性) |

| 感度 | 音圧レベル | 100dB/mW以上(十分な音量確保) |

| THD | 全高調波歪み | 1%以下(クリアな音質) |

| 指向性 | マイクの収音特性 | 単一指向性(ノイズ抑制) |

これらの技術仕様を理解することで、カタログスペックからも聞こえやすさを判断できるようになります。特に、周波数応答グラフでは、中音域が平坦であることが音声の明瞭性において重要です。

聞こえにくさの原因と対策

ヘッドセットが聞こえにくくなる原因は、ハードウェアとソフトウェアの両面から考える必要があります。ハードウェア面では、ドライバーユニットの劣化、接続端子の酸化、ケーブルの断線などが主な原因となります。

ソフトウェア面では、オーディオドライバーの不具合、音量設定の問題、イコライザー設定の不適切な調整などが聞こえにくさを引き起こします。Windows環境では「サウンド設定」から、macOS環境では「システム環境設定」の「サウンド」から、基本的な音量調整や音質設定を行うことができます。

予防策としては、定期的な清掃とメンテナンス、適切な保管方法の実践、ドライバーソフトウェアのアップデート、音響設定の最適化などが効果的です。また、長時間使用する際は、適度な休憩を取ることで、聴覚疲労を防ぐことも重要です。

ヘッドセットの種類別比較|有線・無線・USB接続の特徴

有線ヘッドセットの特徴とメリット・デメリット

有線ヘッドセットは、3.5mmステレオジャックやUSBケーブルを使って接続するタイプで、最も一般的で信頼性の高い接続方式です。アナログ接続の3.5mmジャック式は、ほぼすべてのデバイスに対応しており、追加のドライバーインストールが不要という大きなメリットがあります。

音質面では、有線接続は理論上最も優れた音質を提供できます。デジタル圧縮や無線伝送による音質劣化がなく、遅延(レイテンシー)もほぼゼロです。特に音楽制作や高品質な音声通話が必要な業務では、有線ヘッドセットが推奨されます。

一方で、ケーブルの存在は可動性を制限し、断線リスクも伴います。また、最近のスマートフォンやタブレットではヘッドフォンジャックが廃止される傾向にあり、変換アダプターが必要になる場合もあります。価格帯は幅広く、エントリーモデルは数千円から、プロフェッショナル向けモデルは数十万円まで展開されています。

無線(Bluetooth)ヘッドセットの進化と性能

Bluetoothヘッドセットは、近年の技術進歩により音質と利便性が大幅に向上しています。最新のBluetooth 5.0以降では、伝送距離の延長、消費電力の削減、接続安定性の向上が実現されており、従来の課題が解決されつつあります。

音質面では、aptX、aptX HD、LDACなどの高音質コーデック対応により、有線接続に迫る音質を実現できるようになりました。これらのコーデックは従来のSBCコーデックと比較して、より高いビットレートでの伝送が可能で、音楽や音声の細かなニュアンスまで再現できます。

| コーデック | ビットレート | 遅延 | 対応機器 |

|---|---|---|---|

| SBC | 328kbps | 200ms以上 | 全Bluetooth機器 |

| AAC | 320kbps | 140ms程度 | iPhone、一部Android |

| aptX | 352kbps | 40ms程度 | Android、Windows |

| aptX LL | 352kbps | 40ms未満 | 限定的 |

| LDAC | 990kbps | 200ms程度 | Sony製品中心 |

バッテリー寿命については、連続使用時間20時間以上の製品も珍しくなく、実用性が大幅に向上しています。急速充電機能により、15分の充電で数時間の使用が可能な製品も増えています。

USB接続ヘッドセットの技術的優位性

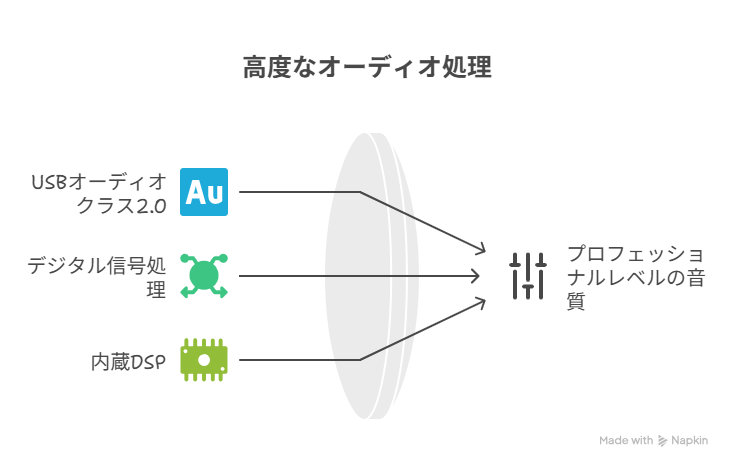

USB接続ヘッドセットは、デジタル信号処理による高品質な音声処理が最大の特徴です。USB Audio Class 2.0規格に対応した製品では、192kHz/24bitの高解像度音声処理が可能で、プロフェッショナルレベルの音質を実現できます。

内蔵DSP(Digital Signal Processor)により、リアルタイムでの音声処理が可能になります。これにより、ノイズキャンセリング、イコライジング、音声圧縮などの高度な音響処理を、コンピューターのCPUに負荷をかけることなく実行できます。

また、USB接続では電源供給も同時に行えるため、アクティブノイズキャンセリング機能やLED照明などの電力を要する機能も搭載可能です。ゲーミングヘッドセットでは、バーチャルサラウンド機能や音声チャット最適化機能なども実現されています。

専用ソフトウェアとの連携により、詳細な音響設定やプリセット管理も可能になります。ビジネス用途では、Microsoft Teams、Zoom、Skype for Businessなどとの認証済み製品も多く、最適化された音声品質を提供します。

接続方式別の用途と選び方指針

用途に応じた最適な接続方式の選択は、使用環境と要求される性能によって決まります。

オフィス・テレワーク用途では、安定性と音質を重視してUSB接続が推奨されます。長時間のWeb会議でも疲れにくく、相手に明瞭な音声を届けることができます。また、ミュート機能やボリューム調整などの物理ボタンを備えた製品が便利です。

移動・外出先での使用には、無線Bluetoothヘッドセットが最適です。ケーブルの煩わしさがなく、スマートフォンやタブレットとの相性も良好です。ノイズキャンセリング機能付きの製品を選ぶことで、電車内や空港などの騒音環境でも快適に使用できます。

ゲーミング用途では、低遅延が重要なため有線接続(USB or 3.5mm)が基本となります。足音や銃声の方向を正確に把握するためのサラウンド機能、長時間プレイでも疲れにくい軽量設計、チームコミュニケーション用の高品質マイクが必要です。

音楽制作・配信用途では、最高品質の有線接続が必須です。モニタリング用途では開放型、録音時は密閉型を使い分けることも重要です。インピーダンスマッチングやヘッドフォンアンプとの組み合わせも考慮する必要があります。

聞こえやすさを左右する音質・マイク性能の選び方

音質を決定する技術要素の詳細解説

音質の良さを客観的に評価するためには、複数の技術指標を総合的に判断する必要があります。最も重要な要素の一つが周波数特性で、これは各周波数に対する音響出力の関係を示します。理想的なヘッドセットは、20Hz~20kHzの人間の可聴域全体を均等に再生できることが求められます。

特に音声通話において重要なのは、300Hz~3.4kHzの音声帯域です。この範囲での平坦な周波数特性が、明瞭な音声再生を実現します。低音域が過度に強調されると音声がこもって聞こえ、高音域が強すぎると刺さるような不快感を与えてしまいます。

ダイナミックレンジは、最小音量と最大音量の比率を表す指標で、90dB以上が高品質とされます。この値が大きいほど、小さな音から大きな音まで、細かなニュアンスを表現できます。SNR(信号対雑音比)は、信号レベルに対するノイズレベルの比率で、100dB以上あれば優秀な性能と言えます。

THD+N(全高調波歪み率+ノイズ)は、オリジナル信号に対する歪みとノイズの割合を示し、0.1%以下であれば高品質な音質を期待できます。これらの数値を総合的に判断することで、カタログスペックからも音質の良さを推測できます。

マイクロフォンの種類と特性比較

ヘッドセットに搭載されるマイクロフォンには、主に3つのタイプがあります。ダイナミック型マイクは、音波により振動板とコイルが動き、磁界内で電気信号を生成します。耐久性に優れ、湿度や温度変化に強いため、屋外や過酷な環境での使用に適しています。

コンデンサー型マイクは、音波による振動板の微細な動きを静電容量の変化として捉えます。感度が高く、細かな音のニュアンスまで正確に捉えることができるため、録音やストリーミング配信用途に適しています。ただし、電源供給が必要で、湿度に敏感という特徴があります。

エレクトレット型マイクは、コンデンサー型の一種で、永久帯電した素材を使用することでファンタム電源が不要になったタイプです。小型化が容易で、多くのヘッドセットに採用されています。

指向性については、以下のような特徴があります:

| 指向性タイプ | 特徴 | 適用場面 |

|---|---|---|

| 無指向性 | 全方向から均等に音を拾う | 会議録音、環境音収録 |

| 単一指向性 | 正面からの音を主に拾う | 音声通話、配信 |

| 双指向性 | 前後からの音を拾う | インタビュー、対談 |

| 超指向性 | 極めて狭い範囲の音のみ拾う | ノイズ除去重視 |

テレワークや音声通話では、周囲の雑音を軽減できる単一指向性マイクが最適です。

ノイズキャンセリング技術の仕組みと効果

ノイズキャンセリング技術には、パッシブ(物理的)とアクティブ(電子的)の2つのアプローチがあります。パッシブノイズキャンセリングは、イヤーパッドの密閉性や素材により、物理的に外部音を遮断する方法です。特に高周波数帯域のノイズに対して効果的で、追加の電力消費もありません。

アクティブノイズキャンセリング(ANC)は、外部マイクで環境音を検知し、その逆位相の音波を生成することで騒音を打ち消す技術です。低周波数帯域(20Hz~1kHz程度)の継続的なノイズ、例えばエアコンの稼働音や電車の走行音などに対して特に効果を発揮します。

最新のANC技術では、複数のマイクを使用したハイブリッド方式が主流となっています。外向きマイクで環境音を、内向きマイクで耳元の音を検知することで、より精密なノイズキャンセリングを実現しています。また、機械学習を活用した適応型ANCでは、使用環境に応じてリアルタイムで最適化を行います。

ANCの効果は一般的にdB(デシベル)で表現され、20~30dBの騒音低減が可能な製品が多くあります。ただし、人の声や突発的な音に対してはANCの効果が限定的なため、これらの音に対してはパッシブノイズキャンセリングとの組み合わせが重要になります。

音響チューニングと個人最適化

音響チューニングは、ヘッドセットの音質を使用者の好みや用途に応じて調整する重要なプロセスです。多くの高品質ヘッドセットには、専用ソフトウェアによるイコライザー機能が搭載されています。

一般的なEQプリセットには以下のようなものがあります:

フラット(Flat): 全周波数帯域を均等に再生する設定で、音源本来の音質を忠実に再現します。音楽制作や音声編集作業に適しています。

音声強調(Voice Enhanced): 300Hz~3.4kHzの音声帯域を持ち上げ、会話の明瞭度を向上させます。テレワークやコールセンター業務に最適です。

音楽(Music): 低音域と高音域を適度に強調し、音楽リスニング時の迫力と華やかさを演出します。

ゲーミング(Gaming): 足音や環境音の聞き取りやすさを重視し、中高音域を強調した設定です。

個人の聴覚特性に合わせたカスタムチューニングでは、年齢による高音域の聴力低下や、個人の音の好みを反映させることができます。一部の高級ヘッドセットでは、聴力テストを行って個人専用の音響プロファイルを作成する機能も搭載されています。

用途別おすすめヘッドセット|テレワーク・ゲーム・通話

テレワーク・オンライン会議特化型ヘッドセット

テレワーク環境で重要なのは、長時間の使用でも疲れにくく、相手に明瞭な音声を届けることができるヘッドセットです。Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要な会議プラットフォームとの互換性も重要な選択基準となります。

業務用ヘッドセットで特に重視すべき機能は、ワンタッチミュート機能です。会議中に咳払いや周囲の雑音を瞬時に遮断できるため、プロフェッショナルな会議進行が可能になります。また、LEDインジケーターによるミュート状態の視覚的確認機能も、誤操作防止に役立ちます。

バッテリー持続時間については、1日8時間の業務に対応できる最低12時間以上の連続使用が推奨されます。USB-C急速充電対応により、昼休憩時間での充電で午後の業務にも対応できる製品が理想的です。

音質面では、音声通話に最適化されたEQ設定が重要です。300Hz~3.4kHzの音声帯域を重視し、相手の声の聞き取りやすさを最優先にした音響チューニングが施されている製品を選ぶべきです。

ゲーミングヘッドセットの選択基準

ゲーミング用途では、音の方向性や距離感を正確に把握できる音響性能が最重要となります。FPSゲームでは敵の足音の方向や距離を判断する必要があり、MMORPGでは長時間の使用に耐える快適性が求められます。

サラウンドサウンド機能については、物理的な複数ドライバー方式と、バーチャルサラウンド方式の2つのアプローチがあります。7.1chバーチャルサラウンドでは、2つのドライバーで仮想的に7.1チャンネルの音場を再現し、より自然で没入感のある音響体験を提供します。

| ゲームジャンル | 重視すべき音響特性 | 推奨機能 |

|---|---|---|

| FPS | 方向性、足音の明瞭性 | サラウンド、低遅延 |

| RPG | 音楽性、長時間快適性 | 高音質、軽量設計 |

| レーシング | 低音の迫力、臨場感 | 重低音強化 |

| 格闘ゲーム | 効果音の正確性 | 低遅延、高解像度 |

| ストラテジー | 音声チャット品質 | 高品質マイク |

マイク性能については、チームプレイでのコミュニケーションが重要なため、ノイズ抑制機能とクリアな音声伝送が必須です。リアルタイム音声処理により、キーボードのタイピング音やファンの回転音などのノイズを自動的に除去する機能も重要です。

音楽・エンターテイメント向けヘッドセット

音楽リスニング用途では、原音忠実再生能力が最も重要な評価基準となります。特に重要なのは、低音域から高音域まで均等で歪みの少ない周波数特性です。音楽ジャンルに応じたEQプリセットも、リスニング体験の向上に寄与します。

ハイレゾ音源対応も重要な要素で、96kHz/24bit以上の高解像度音声再生に対応した製品を選ぶことで、CDを超える音質でのリスニングが可能になります。対応コーデックについては、有線接続ではUSB Audio Class 2.0、無線接続ではaptX HD、LDACなどの高音質コーデック対応が推奨されます。

開放型と密閉型の選択も重要で、開放型は自然で広がりのある音場を再現し、長時間のリスニングでも疲れにくい特徴があります。一方、密閉型は外部ノイズを遮断し、低音域の迫力を重視したリスニングに適しています。

ドライバーユニットの材質も音質に大きく影響します。チタン振膜は軽量で高い剛性を持ち、高音域の解像度向上に寄与します。ベリリウム振膜は極めて高い音響特性を持ちますが高価格となります。バイオセルロース振膜は自然な音色再現に優れています。

移動・外出先での使用に最適なポータブルヘッドセット

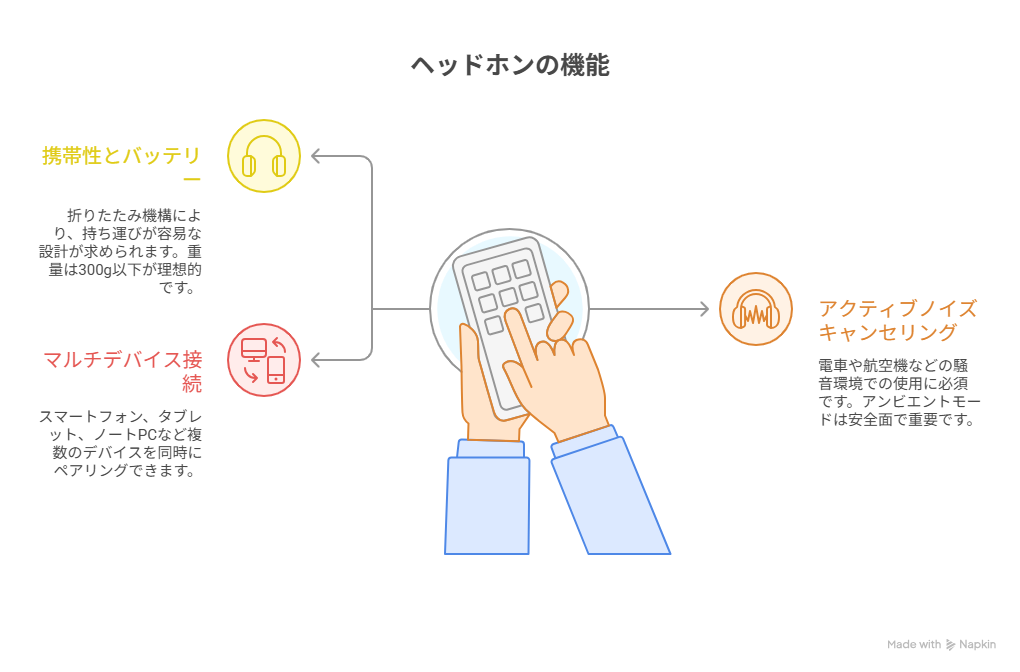

外出先での使用では、携帯性とバッテリー性能が重要な選択要因となります。折りたたみ機構により、バッグやカバンでの持ち運びが容易な設計が求められます。重量については、300g以下が長時間装着での疲労軽減に効果的です。

アクティブノイズキャンセリング機能は、電車や航空機などの交通機関、カフェや空港などの騒音環境での使用において必須機能です。外部音取り込みモード(アンビエントモード)により、ヘッドセットを装着したまま周囲の状況を確認できる機能も安全面で重要です。

マルチデバイス接続機能により、スマートフォンとタブレット、ノートPCなど複数のデバイスを同時にペアリングし、着信やアプリケーション通知に応じて自動的に音声ソースを切り替えることができます。

防水・防塵性能も屋外使用では重要で、IPX4以上の防水性能があれば、軽い雨や汗による水濡れにも対応できます。急速充電機能により、15分の充電で2~3時間の使用が可能な製品であれば、外出先での電池切れリスクを大幅に軽減できます。

バッテリー持続時間については、アクティブノイズキャンセリング使用時でも20時間以上の連続再生が可能な製品が、長距離移動や長時間の外出に対応できます。

装着感と快適性|長時間使用でも疲れにくいヘッドセットの条件

重量配分と装着圧力の最適化

長時間の使用において最も重要な要素は、ヘッドセットの重量とその配分です。一般的に、300g以下の重量が理想的とされており、この重量を超えると首や肩への負担が徐々に蓄積されていきます。重量だけでなく、重心の位置も重要で、耳の真上に重心があることで最も自然な装着感を実現できます。

ヘッドバンドの設計では、接触面積を広くすることで圧力を分散し、局所的な圧迫感を軽減することが重要です。調整機構については、段階式よりも無段階調整が可能な製品の方が、個人の頭部形状に細かく合わせることができます。

装着圧力(クランピングフォース)は、適度な密着感を保ちながら圧迫感を最小限に抑える絶妙なバランスが求められます。一般的に、側頭部への圧力が1.5~3.0N(ニュートン)程度が快適とされています。この数値が低すぎると音漏れや外部騒音の侵入が問題となり、高すぎると圧迫感により疲労が蓄積します。

| 装着時間 | 推奨重量 | 最大圧力 | 主な注意点 |

|---|---|---|---|

| 1-2時間 | 400g以下 | 4.0N | 音質重視可 |

| 2-4時間 | 350g以下 | 3.5N | バランス重視 |

| 4-8時間 | 300g以下 | 3.0N | 快適性最優先 |

| 8時間超 | 250g以下 | 2.5N | 業務用推奨 |

イヤーパッドの素材と形状による快適性

イヤーパッドは快適性に最も直接的な影響を与える部品です。素材については、低反発ウレタンフォームを基材とし、表面材質により特性が大きく変わります。本革は高級感と耐久性に優れますが、通気性に課題があります。人工皮革は本革に近い質感を持ちながら、メンテナンスが容易で価格も抑えられます。

ファブリック(布地)素材は通気性に優れ、長時間使用での蒸れを軽減します。特に夏季や高温環境での使用には効果的です。最近では、吸湿発散性や抗菌性を持つ機能性素材を使用した製品も増えています。

イヤーパッドの形状では、オンイヤー型とオーバーイヤー型の選択が重要です。オンイヤー型は耳たぶに直接接触するため軽量でポータブル性に優れますが、長時間使用では耳への圧迫感が問題となります。オーバーイヤー型は耳全体を覆うため快適性に優れ、音漏れや外部騒音の遮断効果も高くなります。

| イヤーパッド素材 | 通気性 | 耐久性 | 快適性 | 価格帯 | 推奨用途 |

|---|---|---|---|---|---|

| 本革 | △ | ◎ | ○ | 高 | 高級機 |

| 人工皮革 | △ | ○ | ○ | 中 | 一般用 |

| ファブリック | ◎ | △ | ◎ | 中 | 長時間使用 |

| メッシュ | ◎ | ○ | ○ | 中 | ゲーミング |

| ベロア | ○ | △ | ◎ | 高 | 高級機 |

ヘッドバンド設計と調整機構

ヘッドバンドの設計は、重量分散と個人差への対応において重要な役割を果たします。セルフアジャスト機構により、装着時に自動的に頭部形状に合わせて調整される製品は、手動調整の手間を省き、常に最適な装着状態を維持できます。

パッド付きヘッドバンドでは、頭頂部への圧力分散が重要です。パッドの幅が広いほど圧力は分散されますが、重量増加との兼ね合いも考慮する必要があります。理想的なヘッドバンド幅は40~60mmとされており、この範囲で最適な快適性を実現できます。

調整機構については、左右独立調整が可能な製品が個人差への対応に優れています。人の頭部は完全に左右対称ではないため、左右で異なる調整が可能であることで、より自然な装着感を得られます。

サスペンション機構を採用した製品では、ヘッドバンド部分にサスペンションシステムを内蔵し、頭部の動きに合わせて自動的に位置調整を行います。この機構により、歩行時や軽い運動時でもヘッドセットがずれにくく、常に適切な位置を維持できます。

通気性と温度管理

長時間使用において、耳周りの温度上昇と湿度増加は大きな不快要因となります。密閉型ヘッドセットでは特に注意が必要で、適切な通気性確保が快適性の鍵となります。

イヤーカップの通気孔設計では、音質への影響を最小限に抑えながら適度な通気を確保する技術が重要です。マイクロパーフォレーション技術により、音響特性への影響を抑制しつつ通気性を向上させることが可能になっています。

吸湿発散素材の使用により、汗や湿気を効率的に処理することも重要な要素です。クールマックス繊維やメリノウール、竹繊維などの天然・合成吸湿発散素材が、長時間の快適な装着を支援します。

| 環境温度 | 推奨通気性レベル | イヤーパッド素材 | 使用時間制限 |

|---|---|---|---|

| 20℃以下 | 低 | 人工皮革可 | 制限なし |

| 20-25℃ | 中 | ファブリック推奨 | 6時間 |

| 25-30℃ | 高 | メッシュ必須 | 4時間 |

| 30℃超 | 最高 | 冷感素材 | 2時間 |

温度管理については、一部の高級ヘッドセットでは電子冷却機能も搭載されています。ペルチェ素子を利用した冷却システムにより、イヤーパッド内の温度を能動的に制御し、快適な装着環境を維持します。

ノイズキャンセリング機能付きヘッドセットの効果とメリット

アクティブノイズキャンセリング(ANC)の技術詳細

アクティブノイズキャンセリング技術は、音波の干渉原理を利用した高度な音響技術です。外部マイクで検出した環境騒音に対して、完全に逆位相(180度位相がずれた)の音波を生成し、スピーカーから出力することで騒音を相殺します。この技術は特に100Hz~1000Hzの低周波数帯域で高い効果を発揮します。

現代のANCシステムでは、フィードフォワード型、フィードバック型、ハイブリッド型の3つの方式が使用されています。フィードフォワード型では外側のマイクで環境音を検出し、フィードバック型では内側のマイクで耳元の音を監視します。ハイブリッド型は両方のマイクを併用することで、より精密なノイズキャンセリングを実現します。

ANCの性能指標は主にNRR(Noise Reduction Rating)やdB値で表現されます。一般的なANCヘッドセットでは20~30dBの騒音低減が可能で、これは騒音レベルを約1/10~1/30に低減することに相当します。高性能機種では40dB以上の低減効果を持つ製品もあります。

| ANC方式 | 対応周波数帯 | 消費電力 | 効果レベル | コスト |

|---|---|---|---|---|

| フィードフォワード | 低~中音域 | 低 | 中 | 低 |

| フィードバック | 低音域 | 中 | 高 | 中 |

| ハイブリッド | 広帯域 | 高 | 最高 | 高 |

| アダプティブ | 適応的 | 高 | 最高 | 最高 |

最新のアダプティブANCでは、機械学習アルゴリズムにより使用環境を自動認識し、最適なノイズキャンセリング設定を動的に調整します。

パッシブノイズアイソレーションとの相乗効果

パッシブノイズアイソレーション(物理的遮音)とアクティブノイズキャンセリングの組み合わせにより、全周波数帯域での効果的な騒音低減が可能になります。パッシブ遮音は主に高周波数帯域(1kHz以上)で効果を発揮し、ANCが苦手とする領域を補完します。

イヤーパッドの密封性能が遮音効果の決定要因となり、適切なシール設計により15~25dBの遮音効果を実現できます。素材の密度と厚さ、形状設計により遮音性能は大きく変わり、メモリーフォームと高密度ウレタンの組み合わせが最も効果的とされています。

イヤーカップの構造設計では、二重壁構造や制振材料の使用により、筐体自体の共振を抑制し、外部騒音の侵入を防ぎます。一部の高級機種では、イヤーカップ内部に吸音材を配置し、内部反響音も制御しています。

| 周波数帯域 | パッシブ効果 | アクティブ効果 | 総合効果 | 主な対象音 |

|---|---|---|---|---|

| 50Hz以下 | 5dB | 25dB | 30dB | 超低音振動 |

| 50-500Hz | 10dB | 30dB | 40dB | エンジン音 |

| 500Hz-2kHz | 15dB | 15dB | 30dB | 人の声 |

| 2kHz-8kHz | 25dB | 5dB | 30dB | 高音ノイズ |

| 8kHz以上 | 30dB | 0dB | 30dB | 鋭い音 |

環境適応型ANCシステム

最新の環境適応型ANCシステムでは、使用環境を自動認識し、その場に最適化されたノイズキャンセリング特性を提供します。電車内、航空機内、オフィス、屋外など、異なる環境の騒音特性に応じて自動調整を行います。

機械学習アルゴリズムにより、ユーザーの使用パターンと環境を学習し、時間や場所に応じた予測的な設定変更も可能になっています。GPS連携により、特定の場所では自動的に適切なANC設定に切り替わる製品も登場しています。

風切り音対策も重要な機能で、屋外使用時の風によるマイクへの影響を検出し、ANCを一時的に調整または無効化することで、不快な風切り音の発生を防ぎます。

透明モード(アンビエントサウンド)機能により、必要に応じて外部音を取り込むことができます。この機能は単純に外部音をパススルーするだけでなく、人の声を強調したり、危険な音(車のクラクションなど)を優先的に通したりする高度な音響処理を行います。

用途別ANC設定と最適化

用途に応じたANC設定の最適化により、より効果的な騒音低減と快適な使用体験を実現できます。

通勤・交通機関での使用では、電車の走行音や道路交通騒音の低減に特化した設定が効果的です。これらの騒音は主に低周波数帯域に集中するため、100Hz以下の超低音域でのANC効果を最大化する調整が行われます。

オフィス・在宅勤務では、エアコンの稼働音、PC のファン音、周囲の話し声など、中低音域の継続的な騒音に対応した設定が重要です。特に人の声に対しては、完全に遮断するのではなく、集中を妨げない程度まで低減する繊細な調整が求められます。

航空機内では、ジェットエンジンの低音騒音に特化した強力なANC設定が必要です。長時間フライトでも疲労を最小限に抑えるため、ANC効率と消費電力のバランスも重要な考慮要素となります。

| 使用環境 | 主要騒音周波数 | 推奨ANC強度 | バッテリー消費 | 特殊機能 |

|---|---|---|---|---|

| 電車内 | 50-300Hz | 高 | 中 | 車内アナウンス透過 |

| 航空機内 | 100-500Hz | 最高 | 高 | 低電力モード |

| オフィス | 200-800Hz | 中 | 低 | 音声透過調整 |

| 屋外 | 変動 | 適応的 | 中 | 風切り音対策 |

| カフェ | 300-2000Hz | 中高 | 中 | 注文時透過 |

価格帯別ヘッドセット比較|コスパ最強モデルから高級機まで

エントリーレベル(5,000円以下)の選択指針

エントリーレベルのヘッドセットでは、基本的な音声品質と耐久性を重視した選択が重要です。この価格帯では高度な機能は期待できませんが、日常的な音声通話や音楽リスニングには十分な性能を持つ製品が多数存在します。

音質面では、周波数応答が20Hz~20kHzをカバーし、インピーダンスが32Ω程度の製品が汎用性に優れています。マイクについては、単一指向性でノイズ抑制機能を持つものが、音声通話の明瞭性において有利です。

構造面では、プラスチック製ながら適度な強度を持ち、イヤーパッドが交換可能な製品を選ぶことで、長期使用におけるメンテナンス性を確保できます。ケーブルの断線は故障の主要因であるため、着脱式ケーブルまたは強化ケーブル仕様の製品が推奨されます。

| 製品カテゴリ | 価格範囲 | 主要特徴 | 推奨用途 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 有線基本型 | 2,000-3,000円 | シンプル構造 | 通話・基本音楽 | 音質限定的 |

| USB型 | 3,000-4,000円 | デジタル処理 | PC用途 | 機器依存 |

| 無線エントリー | 4,000-5,000円 | 基本Bluetooth | 携帯性重視 | バッテリー短い |

| ゲーミング入門 | 3,000-5,000円 | LED・マイク | ゲーム入門 | 音質より見た目 |

ミドルレンジ(10,000~30,000円)の機能と性能

ミドルレンジでは、音質と機能のバランスが取れた製品が中心となります。この価格帯から本格的なオーディオ品質を期待でき、ノイズキャンセリング機能や高音質コーデック対応も一般的になります。

ドライバーユニットには40mm以上の大口径タイプが採用され、より豊かな低音再生と広い音場表現が可能になります。周波数応答も5Hz~40kHzなど、可聴域を超えた範囲まで対応する製品が増加します。

無線機能では、aptXやLDAC対応により、有線接続に匹敵する音質での無線再生が可能になります。バッテリー持続時間も20~30時間程度まで向上し、実用性が大幅に改善されます。

ANC機能搭載機種では、20~25dBの騒音低減効果を持つ製品が標準的で、通勤や移動時の騒音対策として十分な性能を発揮します。また、専用アプリによるカスタマイズ機能も充実し、個人の好みに応じた音響調整が可能になります。

| 機能カテゴリ | 10,000円台 | 20,000円台 | 主な差別化要因 |

|---|---|---|---|

| 音質 | 標準品質 | 高品質 | ドライバー材質・調音 |

| ANC | エントリーANC | 本格ANC | 騒音低減レベル |

| 無線機能 | 基本Bluetooth | 高音質コーデック | 音質・接続安定性 |

| バッテリー | 15-20時間 | 25-30時間 | 容量・省電力技術 |

| アプリ機能 | 基本設定 | 詳細カスタム | カスタマイズ幅 |

ハイエンド(50,000円以上)の技術革新

ハイエンドヘッドセットでは、最新の音響技術と高級材料を惜しみなく投入した製品が登場します。この価格帯では、音質の限界追求と同時に、ユーザーインターフェースの革新も重要な要素となります。

ドライバー技術では、平面磁界型(プレーナーマグネティック)や静電型(エレクトロスタティック)ドライバーを採用した製品が登場し、従来のダイナミック型では実現困難な音質レベルを達成しています。

材料面では、チタン、マグネシウム、カーボンファイバーなどの高級材料を使用し、軽量性と剛性を両立させています。イヤーパッドには本革やアルカンターラなどの高級素材が使用され、長時間の使用でも快適性を維持します。

ANC技術では、複数のマイクを使用したアレイ処理や、機械学習による適応制御など、最先端技術が投入されます。35dB以上の騒音低減効果を持つ製品も存在し、ほぼ無音に近い環境を実現できます。

| 価格帯 | 主要技術 | 材料・構造 | 特殊機能 | 対象ユーザー |

|---|---|---|---|---|

| 50,000-100,000円 | 平面磁界・高級DAC | 金属筐体・本革 | 空間音響・AI調音 | オーディオ愛好家 |

| 100,000-200,000円 | 静電型・独自技術 | 炭素繊維・貴金属 | ヘッドトラッキング | プロフェッショナル |

| 200,000円以上 | 最先端技術 | 航空宇宙材料 | 完全カスタム | 最上級機 |

コストパフォーマンス重視の選択戦略

コストパフォーマンスを重視した選択では、必要な機能を明確にし、過剰なスペックを避けることが重要です。用途を限定することで、その分野に特化した高性能製品を適正価格で入手できます。

音声通話特化であれば、音楽再生機能よりもマイク性能とバッテリー持続時間を重視した製品を選ぶことで、同価格帯では最高の通話品質を得られます。

音楽リスニング特化では、ANC機能を省くことで、同価格帯ではより高音質なドライバーユニットを搭載した製品を選択できます。

型落ちモデルの活用も効果的な戦略です。新モデル発売により価格が下がった前世代製品は、基本性能では大きな差がないことが多く、高いコストパフォーマンスを実現できます。

メーカー直販やアウトレット製品の活用により、正規品を大幅に安価で入手することも可能です。保証期間や返品条件を確認した上で、これらの販売チャネルを活用することを推奨します。

| 戦略 | メリット | デメリット | 推奨ユーザー |

|---|---|---|---|

| 用途特化 | 高コスパ | 汎用性低 | 用途明確 |

| 型落ち活用 | 高性能・低価格 | 最新機能なし | 基本性能重視 |

| アウトレット | 大幅割引 | 在庫限定 | 価格最重視 |

| 中古品 | 最安価格 | 保証・衛生面 | 経験者向け |

接続方式の違いと選び方|Bluetooth・USB・3.5mmジャック

各接続方式の技術的特徴と音質比較

接続方式による音質の違いは、信号の伝送方法とデジタル処理の有無により決まります。3.5mmアナログ接続では、音源からヘッドセットまで一貫してアナログ信号で伝送されるため、理論上最も原音に忠実な再生が可能です。ただし、接続機器のDAC(デジタル-アナログ変換器)とアンプ品質に依存するため、音源機器の性能が直接音質に影響します。

USB接続では、デジタル信号でヘッドセットまで伝送され、ヘッドセット内蔵のDACで変換されます。高品質なDACを内蔵した製品では、接続機器の音響性能に左右されない安定した音質を実現できます。USB Audio Class 2.0対応製品では、192kHz/32bitの高解像度音声処理も可能になります。

Bluetooth接続では、音声データの圧縮と無線伝送により、原理的にはある程度の音質劣化が避けられません。しかし、aptX HD(24bit/48kHz)やLDAC(24bit/96kHz)などの高音質コーデックにより、実用上は有線接続に匹敵する音質を実現できます。

| 接続方式 | 最大解像度 | 遅延 | 音質依存要因 | 汎用性 |

|---|---|---|---|---|

| 3.5mmジャック | 制限なし | 0ms | 音源機器DAC | 高 |

| USB-A/C | 192kHz/32bit | <10ms | ヘッドセット内蔵DAC | 中 |

| Bluetooth SBC | 16bit/48kHz | 200ms | 圧縮品質 | 高 |

| Bluetooth aptX | 16bit/48kHz | 40ms | 機器対応 | 中 |

| Bluetooth LDAC | 24bit/96kHz | 200ms | 機器対応 | 低 |

Bluetoothコーデックの詳細比較

Bluetoothオーディオコーデックは、音質と遅延のバランスを決定する重要な要素です。SBC(Sub-Band Codec)は全てのBluetooth機器で必須サポートされる基本コーデックですが、圧縮率が高く音質面では限界があります。ビットレートは最大328kbpsで、CD音質(1411kbps)と比較すると大幅な圧縮が行われます。

AAC(Advanced Audio Codec)はApple製品での標準コーデックで、同じビットレートのSBCと比較して高い音質を実現します。特に人の声や楽器音の再現において優れた性能を発揮し、iPhone やiPadとの組み合わせでは最適化された音質を提供します。

aptXシリーズは、Qualcomm社が開発した低遅延・高音質コーデックファミリーです。aptX(標準)、aptX HD(高音質)、aptX Low Latency(超低遅延)、aptX Adaptive(適応型)などのバリエーションがあり、用途に応じて最適なコーデックを選択できます。

| コーデック | ビットレート | サンプリング周波数 | 遅延 | 主な対応機器 |

|---|---|---|---|---|

| SBC | 328kbps | 48kHz | 200ms+ | 全Bluetooth機器 |

| AAC | 320kbps | 48kHz | 140ms | Apple製品、一部Android |

| aptX | 352kbps | 48kHz | 40ms | Android、Windows PC |

| aptX HD | 576kbps | 48kHz | 130ms | 高級Android機器 |

| LDAC | 990kbps | 96kHz | 200ms | Sony製品中心 |

| LC3 | 345kbps | 48kHz | 20ms | 次世代標準(LE Audio) |

用途別最適接続方式の選択

用途により最適な接続方式は大きく異なります。音楽制作・マスタリング用途では、遅延とジッター(タイミングのずれ)が厳禁のため、有線接続が必須となります。特に、プロオーディオ用途では、XLR端子やTRS端子を使用したバランス接続も検討されます。

ゲーミング用途では、低遅延が最重要要求となります。音声と映像の同期、効果音のタイミング精度が勝敗を左右するため、有線接続(USB または3.5mm)が推奨されます。無線を使用する場合は、ゲーミング専用の2.4GHz独自プロトコルを使用した製品が、Bluetoothよりも低遅延を実現できます。

ビジネス・テレワーク用途では、移動の自由度と音声品質のバランスが重要です。デスクワーク中心であればUSB接続による高音質と安定性を、会議室移動が多い場合はBluetoothによる機動性を優先します。

通勤・移動用途では、利便性が最優先となるため、Bluetooth接続が最適です。電車内でのスマートフォン使用、歩行中の音楽リスニングなど、ケーブルレスの利便性は他の接続方式では代替できません。

| 用途 | 第1選択 | 第2選択 | 重要要素 | 避けるべき方式 |

|---|---|---|---|---|

| 音楽制作 | 有線(バランス) | USB(高解像度) | 遅延・音質 | Bluetooth全般 |

| ゲーミング | USB/3.5mm | 2.4GHz独自 | 低遅延 | Bluetooth |

| ビジネス | USB | Bluetooth aptX | 音質・安定性 | SBCのみ対応 |

| 通勤 | Bluetooth | – | 利便性 | 有線のみ |

| スポーツ | Bluetooth | – | 防水・軽量 | 有線のみ |

マルチデバイス接続と切り替え機能

現代の使用環境では、スマートフォン、PC、タブレットなど複数のデバイスを併用することが一般的であり、マルチデバイス接続機能の重要性が高まっています。最新のBluetooth 5.0以降では、同時に複数のデバイスとペアリングを維持し、音声ソースに応じて自動切り替えを行うマルチポイント接続が可能になっています。

シームレス切り替え機能により、PCでの作業中に着信があった場合、自動的にスマートフォンの通話に切り替わり、通話終了後は自動的にPCの音声に戻ります。この機能は特にビジネス用途において、業務効率の向上に大きく寄与します。

優先度設定機能により、デバイス間の優先順位を設定し、複数のデバイスから同時に音声が出力された場合の動作を制御できます。緊急電話は最優先、会議システムは高優先、音楽再生は低優先といった設定により、適切な音声管理が可能になります。

一部の高級機種では、アプリケーション単位での音声ルーティング機能も搭載されています。例えば、PCのZoomは左耳、スマートフォンの音楽は両耳、といった細かな制御も可能になっています。

| 接続数 | 主な機能 | 対象ユーザー | 価格帯 | 技術要件 |

|---|---|---|---|---|

| 2台同時 | 基本マルチポイント | 一般ユーザー | 15,000円~ | Bluetooth 5.0 |

| 3台同時 | 優先度制御 | ビジネス | 25,000円~ | 専用チップ |

| 4台以上 | アプリ単位制御 | プロ | 50,000円~ | 高性能DSP |

ヘッドセットの正しい使い方と音質向上のコツ

装着方法と位置調整による音質最適化

正しい装着方法は、ヘッドセットの性能を最大限に引き出すために不可欠です。ドライバーユニットが耳の中心に位置することで、設計通りの音響特性を実現できます。一般的に、ドライバーの中心が耳の穴の前方に来るように調整することが推奨されています。

ヘッドバンドの調整では、頭頂部に均等に圧力が分散されるよう、左右のスライダーを同じ長さに設定します。イヤーパッドは耳全体を包み込むように装着し、眼鏡をかけている場合は、フレームがイヤーパッドの密着を妨げないよう注意が必要です。

装着角度も重要な要素で、ヘッドセットが水平になるように調整します。前傾や後傾した装着では、周波数バランスが崩れ、本来の音質を得られません。マイク位置については、口角から2-3cm程度の距離を保ち、息がかからない角度に調整することで、最適な音声収録品質を確保できます。

| 調整項目 | 最適設定 | 確認方法 | 影響する性能 |

|---|---|---|---|

| ドライバー位置 | 耳穴中心前方 | 低音の充実感 | 全帯域バランス |

| 装着圧力 | 適度な密着 | 長時間快適性 | 音漏れ・遮音性 |

| 水平角度 | 地面と平行 | ミラーで確認 | ステレオイメージング |

| マイク距離 | 口角から2-3cm | 音声テスト | 収音品質 |

| 眼鏡との関係 | フレーム下配置 | 密着確認 | 遮音性 |

音響環境の整備と設定最適化

使用環境の音響特性は、ヘッドセットの性能に大きな影響を与えます。残響が多い環境では、音がぼやけて聞こえやすくなるため、カーテンやカーペットなどの吸音材により残響時間を短縮することが効果的です。理想的な残響時間は0.3~0.6秒程度とされています。

背景騒音レベルも重要な要素で、40dB以下の静かな環境が理想的です。エアコンや冷蔵庫などの継続的な騒音源は、可能な限り音源から離れた位置での使用を心がけます。PCファンの騒音については、ファンレス電源やSSDの使用により大幅に軽減できます。

ソフトウェア設定では、音声フォーマットの最適化が重要です。Windows環境では「高品質」設定(24bit/96kHz以上)を選択し、音響効果は基本的に無効にすることで、ヘッドセット本来の音質を得られます。macOSではAudio MIDI設定で適切なサンプリングレートを設定します。

| 環境要素 | 推奨値 | 改善方法 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 残響時間 | 0.3-0.6秒 | 吸音材配置 | 音の明瞭性向上 |

| 背景騒音 | 40dB以下 | 騒音源除去 | S/N比改善 |

| 室温 | 20-25℃ | 空調管理 | 快適性・機器安定性 |

| 湿度 | 40-60% | 除湿・加湿器 | 静電気防止 |

メンテナンスと清掃による性能維持

定期的なメンテナンスは、ヘッドセットの性能と衛生状態を長期間維持するために重要です。イヤーパッドは最も汚れやすい部品で、週1回程度の清掃が推奨されます。取り外し可能なイヤーパッドは、中性洗剤で手洗い後、十分に乾燥させます。

ドライバーユニット部分の清掃では、柔らかいブラシを使用してホコリを除去します。強い力をかけるとダイアフラムを損傷する可能性があるため、優しく清掃することが重要です。防塵フィルターが装着されている製品では、定期的な交換により音質の劣化を防げます。

マイクロフォン部分については、息による湿気や唾液による汚れが主な劣化要因となります。使用後は乾いた布で軽く拭き取り、ポップフィルターが装着されている場合は定期的に洗浄します。

| 部品 | 清掃頻度 | 清掃方法 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| イヤーパッド | 週1回 | 中性洗剤・手洗い | 完全乾燥必須 |

| ドライバー部 | 月1回 | 柔軟ブラシ・軽清掃 | 強い力禁止 |

| マイク | 使用後毎回 | 乾拭き | 湿気厳禁 |

| ケーブル | 月1回 | アルコール系クリーナー | 端子部分注意 |

| ヘッドバンド | 2週間に1回 | 薄めた中性洗剤 | 電子部品避ける |

トラブルシューティングと性能回復

音質劣化や接続問題が発生した場合の対処法を理解しておくことで、多くの問題を自己解決できます。音が小さい、または歪む場合は、まず接続端子の清掃とケーブルの断線チェックを行います。接触不良による断続的な音切れは、端子部分の酸化が原因の場合が多く、接点復活剤の使用で改善されることがあります。

Bluetooth接続の問題では、ペアリング情報のリセットが効果的です。デバイスの設定から該当するヘッドセットを削除し、再度ペアリングを行います。音の遅延が気になる場合は、使用しているコーデックを確認し、対応する低遅延コーデックに変更します。

ドライバーソフトウェアの問題では、最新版への更新または完全アンインストール後の再インストールを試します。Windows環境では、デバイスマネージャーからオーディオデバイスを削除し、再起動によりドライバーを再認識させる方法も有効です。

| 症状 | 原因候補 | 対処法 | 予防策 |

|---|---|---|---|

| 音が小さい | 接触不良・設定 | 端子清掃・音量確認 | 定期メンテナンス |

| 音が歪む | ドライバー・過入力 | 音量下げ・ドライバー更新 | 適正音量使用 |

| 接続切断 | Bluetooth干渉 | チャンネル変更・再ペアリング | 電波環境整備 |

| マイク無音 | ミュート・故障 | 設定確認・物理確認 | 使用前点検 |

| 充電できない | 端子汚れ・バッテリー劣化 | 端子清掃・バッテリー交換 | 適切な保管 |

コメント